- প্রথম অধ্যায় (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ) – বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে?

- প্রথম অধ্যায় (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ) – রাশি, একক ও এককের বিভিন্ন পদ্ধতি

- প্রথম অধ্যায় (বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও পরিমাপ) – দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও সময়ের একক

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। পরাবৃত্তের ষষ্ঠ শ্রেণির বিজ্ঞান সিরিজে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রথম অংশে আমরা বিজ্ঞান কী এবং কীভাবে কাজ করে তা জানার চেষ্টা করব।

বিজ্ঞান কী?

বিজ্ঞান পড়ার শুরুতে প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন বিজ্ঞান কী। বিশেষ করে বর্তমান সময়ে অনেক কিছুকে গ্রহণযোগ্যতা দিতে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ দেয়া হয়। কোন বিষয়টা বিজ্ঞান, কোনটা বিজ্ঞান না এবং বিজ্ঞান যা কিছু বলে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য এই বিষয়গুলো বোঝার জন্য বিজ্ঞান নিয়ে একটা সুন্দর ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বিজ্ঞান হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টায় যে জ্ঞান অর্জিত হয়, এবং এই প্রচেষ্টার যে প্রক্রিয়া দুটোই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ (সিলেবাসে নেই)

আমরা একটুখানি ইতিহাস থেকে আসবো। আমরা ইতিহাস নিয়ে যতটুকু জানতে পারি, একটা সময় পর্যন্ত মানুষ ফলমূল সংগ্রহ ও পশু শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। পরবর্তীতে কৃষিকাজের ধারা যখন শুরু হয় তখন বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। সভ্যতার গড়ে ওঠার পর থেকে লেখনপদ্ধতি, ক্যালেন্ডার প্রভৃতির বিকাশ ঘটে।

প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা মানুষকে সবসময় কৌতুহলী করেছে। তারা বিভিন্নভাবে এই কৌতুহল নিবারণের চেষ্টা করেছে। গ্রিক সভ্যতায় ঘটনাগুলোর পৌরাণিক বিভিন্ন দেব-দেবী ও বীরদের কার্যকলাপ হিসেবে ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিলো। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে থেলিস ঘটনাগুলোকে এভাবে ব্যাখ্যা না করে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। অ্যারিস্টটল জ্ঞানকে নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে আনার চেষ্টা করলেন। এভাবে যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দর্শনের একটা ধারা শুরু হয়, যা পরবর্তীকালে বর্তমান বিজ্ঞান পর্যন্ত আসার ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

পরবর্তীকালে ভারতীয় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যার মত ধারাগুলো নিয়ে কাজ হয়। চীনে কাগজের ব্যবহারসহ প্রযুক্তিগত বিভিন্ন উন্নতি ঘটে। উসমানী ও আব্বাসীয় খেলাফতে মুসলিম সভ্যতায় গ্রিক সভ্যতার কাজগুলো অনুবাদ করা হয় এবং তার ওপর আরো সমৃদ্ধ করা হয়। তার সাথে ভারতীয় ও চীন সভ্যতার কাজগুলোরও সংমিশ্রণ ঘটে। এভাবে গ্রিক ধারা আরো পরিণত হয়ে ওঠে মুসলিম সভ্যতায়। এসময় ইবনে আল হাইসামের হাত ধরে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার একটা রূপও গড়ে ওঠে।

এই ধারাগুলোতে চর্চা হওয়া জ্ঞান পরবর্তীতে ইউরোপে পৌঁছায়। ষোল-সতেরো শতকের দিকে কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, নিউটনদের হাত ধরে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ক্রমশ বর্তমান রূপের দিকে পৌঁছেছে।

এখন তোমার একটা প্রশ্ন আসছে না, কেন বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার নেতৃত্ব এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতার হাতবদল হলো? এই প্রশ্নের উত্তর আছে সভ্যতার উত্থান-পতন আর সংঘাত-সংঘর্ষের ইতিহাসে।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

আমরা দেখছিলাম মানুষ বিভিন্নভাবে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণের চেষ্টা করেছে। পৌরাণিক কাহিনী, চিন্তা ও যুক্তি, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ। সবগুলো কি বিজ্ঞান? উত্তর হলো, না। কোন জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাবে যখন সেটা একটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। এই নিয়মতান্ত্রিক উপায়কে বলা যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ধাপে দেখানো যেতে পারে-

১. প্রশ্ন/সমস্যা নির্বাচন

২. বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ

৩. সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান

৪. পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা এবং উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ তৈরি

৫. পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত সংগ্রহ

৬. প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭. সম্ভাব্য ফলাফল গ্রহণ বা বর্জন

৮. ফল প্রকাশ

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে এভাবে পরপর ধাপগুলো হুবহু অনুসরণ করতে হবে এমন না। তবে এটা পুরো বিষয়টার একটা সামগ্রিক চিত্র দেয় বা একটা সাধারণ ধারণা দেয়। আমরা একটা সমস্যা নিয়ে কাজ করি, সে বিষয়ে যা যা তথ্য আছে তার ভিত্তিতে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুমান করি, এরপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে দেখি আমাদের অনুমান সঠিক কিনা।

এখানে একটা বিষয় দেখো, বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেই গ্রিক সভ্যতায় ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হওয়ার পর ধাপে ধাপে আজকে পর্যন্ত আমরা এসেছি। তাই আমরা যখন গবেষণা করি, তার একটা ধাপ হলো বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ, যেন আমরা সে বিষয়গুলো কাজে লাগাতে পারি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলো পরীক্ষণের পুনরাবৃত্তি করা। কেননা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ যেকোন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন জন পরীক্ষণগুলো পুনরাবৃত্তি করে, তবে আরো ভালোভাবে যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ

চলকের ধারণা

চলক হলো যার ভিন্ন ভিন্ন মান হতে পারে। গণিত, পরিসংখ্যান ও বিজ্ঞানে চলকের ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

মনে কর, ঢাকা থেকে বগুড়ার দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার। তাহলে বাসে করে ঢাকা থেকে বগুড়া আসতে কতক্ষণ লাগবে? এটা নির্ভর করবে বাস কেমন গতিতে চলছে তার ওপর। বাসের গতি যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, তাই বাসের গতি একটা চলক। আবার এর ওপর ভিত্তি করে আমরা যে সময় পাবো, এটা আরেকটা চলক।

চলকের মধ্যে দুটো প্রকার আছে- স্বাধীন চলক ও অধীন চলক। মনে করা যাক আমরা বাসের ভিন্ন ভিন্ন গতি হলে কত সময় লাগবে বের করার চেষ্টা করছি। তাহলে আমরা বাসের গতির মান স্বাধীনভাবে পরিবর্তন করতে পারি, এজন্য এটা হবে স্বাধীন চলক। অন্যদিকে সময়ের মান আমরা পাবো বাসের গতির ওপর নির্ভর করে। এজন্য এটা হবে অধীন চলক।

পরীক্ষণ

পরীক্ষণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এরজন্য আমরা প্রথমে একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এরপর আমরা আনুমানিক সিদ্ধান্তটা কীভাবে যাচাই করা যায় তা পরিকল্পনা করি এবং উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিই। উপাত্ত আমরা সংগ্রহ করি সাধারণত সকল কিছু স্থির রেখে শুধু একটা চলক পরিবর্তন করে।

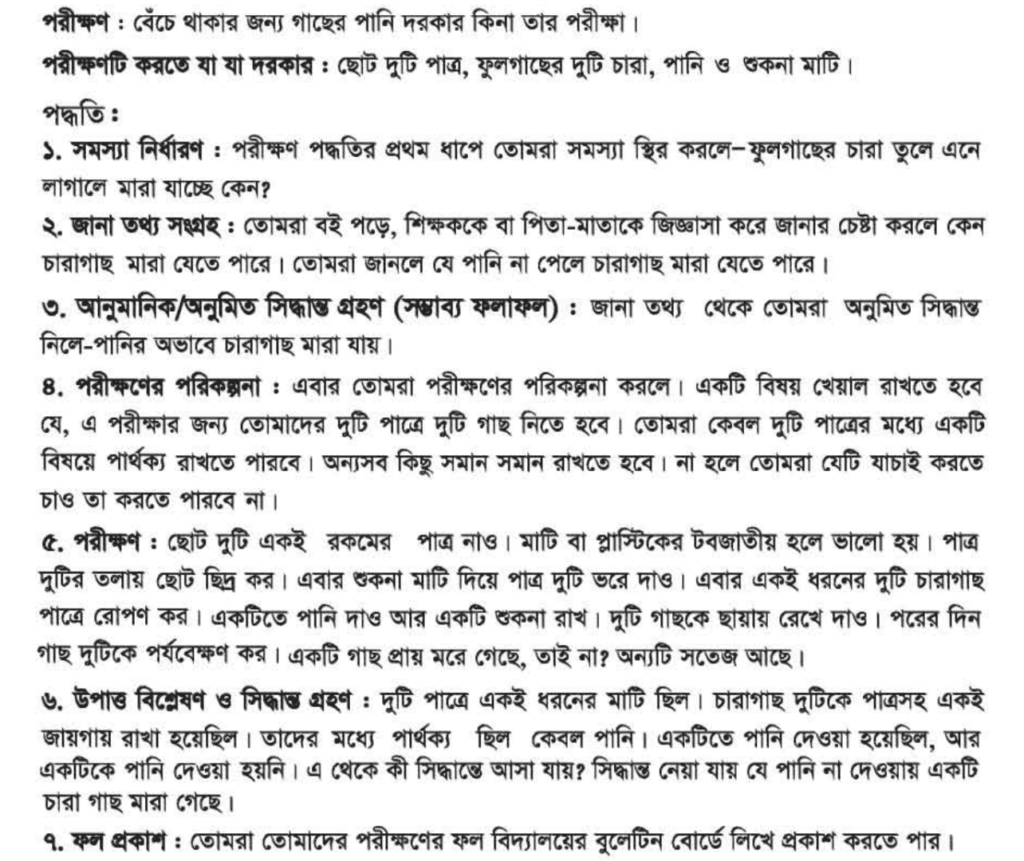

তোমাদের বইয়ের পাঠ ২-৩ এ বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি প্রয়োজন কিনা তার পরীক্ষণ পদ্ধতির একটি উদাহরণ দেয়া আছে-

এখানে স্বাধীন চলক হলো গাছে পানি দেয়া হচ্ছে কিনা, অধীন চলক হলো গাছ মরে যাচ্ছে কিনা। গাছে পানি দেয়া হচ্ছে কিনা এটার দুটো মান হতে পারে, হচ্ছে অথবা হচ্ছে না। তো দুটোর জন্যই আমরা গাছ মরে যাচ্ছে কিনা এই চলকের মান বের করছি।

বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি

বিজ্ঞান শব্দটা যখন জ্ঞান আহরণের একটা ধারা বোঝায়, বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি শব্দটা আরেকটু ব্যাপক। এটা বোঝায় যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার মনোভাব। বিজ্ঞানচর্চার জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি, একটা চিন্তাশীল মন। কুসংস্কার কিংবা শোনা কথায় না চলে চিন্তা ও যাচাই করে দেখার মানসিকতা।

বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থ এই নয় যে বিজ্ঞানের যেকোন ফলাফলকে প্রশ্নাতীত মনে করা; বরং তার ঠিক উল্টো- যাচাই ও প্রশ্ন করতে শেখা। আমাদের সীমাবদ্ধতা উপলদ্ধি করা, এবং নিজের ভুল স্বীকার করতে পারা বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য প্রয়োজন। কেউ যদি যুক্তিসম্মত ভিন্ন কোন মতামত দেয়, তবে তাকে মূল্য দিতে পারা প্রয়োজন।