- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের ক্রমবিকাশ

- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়ন পাঠের গুরুত্ব

- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নের পরিসর

- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সাথে সম্পর্ক

- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) – রসায়নে গবেষণা প্রক্রিয়া

- প্রথম অধ্যায় (রসায়নের ধারণা) –পরীক্ষাগার ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে সতর্কতা

- দ্বিতীয় অধ্যায় (পদার্থের অবস্থা) – কণার গতিতত্ত্ব ও পদার্থের ভৌত অবস্থা

- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – এসিড, ক্ষারক ও ক্ষারের ধারণা

- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষারের আচরণ

- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – প্রশমন বিক্রিয়া ও লবণ

- নবম অধ্যায় (এসিড-ক্ষারক সমতা) – লঘু এসিডের শনাক্তকারী ধর্মসমূহ ও পরীক্ষামূলক প্রমাণ

পাঠ্যবইয়ে গবেষণা ও বিজ্ঞানী হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে,

বিজ্ঞানের লক্ষ্য হলো মানবজাতির কল্যাণসাধন করা। এ উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা নিরন্তর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিজ্ঞানীর নাম শুনলেই তোমাদের নিশ্চয়ই আইনস্টাইন, নিউটন, আর্কিমিডিস, ল্যাভয়সিয়ে, গ্যালিলিও এরকম মহান মনীষীর কথা মনে পড়ে যায়। হ্যাঁ, তারা তো অবশ্যই মহান বিজ্ঞানী। তবে বিজ্ঞানী বলতে যা বোঝায় তাতে তোমরাও হতে পারো এক একজন বিজ্ঞানী। আসলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে যে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জন হয় সেই জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। আর এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কোনো কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে গবেষণা। যিনি এই গবেষণা করেন তিনিই বিজ্ঞানী।

কাজেই তুমিও যদি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অন্বেষণ করো তাহলে তুমিও হতে পারবে একজন বিজ্ঞানী। সঠিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অজানা কোনো কিছু জানার নামই গবেষণা।

যেকোন কিছুর সংজ্ঞা দেয়া আসলে একটু কঠিন। উদাহরণ দিই, আমরা সবাই তো ছবি এঁকেছি কখনো না কখনো। কিন্তু আমরা তো সবাই চিত্রশিল্পী না। তাহলে চিত্রশিল্পী ঠিক কোন পর্যায়ে বলা হবে? এরকম কিছু প্রশ্নের অবকাশ আসলে যেকোন বিষয়েই থেকে যায়। এজন্য একটু সহজভাবে বলা আসলে সবসময় দোষের না। তবে তাই বলে খুব বেশি সরলীকরণ করে ফেললে একটা ভুল বার্তা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পাঠ্যবইয়ের এই অংশটাতে গবেষণা আর বিজ্ঞানীর ধারণাটা সত্যি বলতে একটু বেশি সরলীকরণ করে ফেলা হয়েছে। মনে হচ্ছে স্কুলের রসায়ন ল্যাবে দুটো রাসায়নিক মিশিয়ে কী হয় নিয়ম মেনে পরীক্ষা করে দেখাটা বিজ্ঞানী হওয়াার জন্য যথেষ্ট হবে।

তো এভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি, আমরা সবাই ছবি এঁকেছি বিভিন্ন সময়, বা কোন কিছু লেখার চেষ্টা করেছি, কিংবা টাকা পয়সার হিসাব করেছি; তাই বলে কিন্তু আমরা সবাই চিত্রশিল্পী, লেখক বা হিসাবরক্ষক হয়ে যাইনি। এরকম পরীক্ষামূলক গবেষণা করা সবাইকে সেই অর্থে বিজ্ঞানী বলা হবে না, বরং যিনি এখানে আত্মনিয়োগ করবেন অথবা গুরুত্বপূর্ণ কোন অবদান রাখবেন তাকে সাধারণত বিজ্ঞানী বলা হবে।

এছাড়া বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেন, এটা সঠিক। তবে গবেষণার পরিসর শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চাতে সীমাবদ্ধ না। ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার প্রয়োজন হয়। আবার সব গবেষণা পরীক্ষামূলক হয় না, যেমন সার্ভে করা বা পর্যবেক্ষণ ও চিন্তা-বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গবেষণা হতে পারে।

আমরা সবমিলিয়ে একটু ভিন্নভাবে লিখতে পারি,

বিজ্ঞানী: পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পদ্ধতিগতভাবে সুসংবদ্ধ জ্ঞান অর্জনের জন্য গবেষণায় যিনি আত্মনিয়োগ করেন।

গবেষণা: নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো কিছু জানার চেষ্টাই হচ্ছে গবেষণা।

রসায়নে অনুসন্ধান বা গবেষণা প্রক্রিয়া

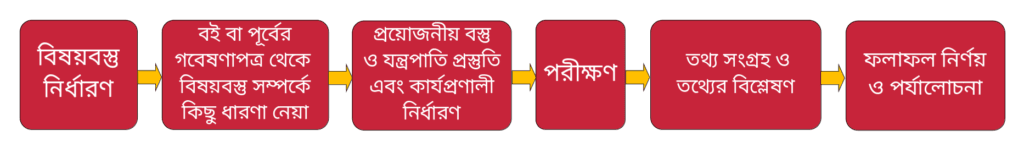

গবেষণা প্রক্রিয়া একটা নিয়মতান্ত্রিক বিষয়, এজন্য কিছু ধাপের সাহায্যে একে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পাঠ্যবইয়ে ৬টি ধাপে প্রবাহচিত্র দেখানো হয়েছে।

খুব স্বাভাবিক যে কোন গবেষণা করতে হলে আমাদের প্রথমে বিষয়বস্তু নির্ধারণ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা কী নিয়ে অনুসন্ধান করতে চাচ্ছি। অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপ উৎপাদিত না শোষিত হবে, এটা অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু হতে পারে- যা পাঠ্যবইয়ে উদাহরণ হিসেবে নেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপে বলা হচ্ছে বইপত্র বা পূর্বের গবেষণাপত্র থেকে ধারণা নেয়া। আমরা যদি নতুন কিছু গবেষণা করতে চাই, সেক্ষেত্রেও কাছাকাছি যেসব গবেষণা হয়েছে, বা সংশ্লিষ্ট যে বিষয়গুলো আছে তা নিয়ে আমাদের কিছু পূর্বজ্ঞান থাকা আমাদের কাজকে নিরাপদ ও সঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করবে। তবে প্রাথমিকভাবে আমরা শেখার জন্য এমন কিছু পরীক্ষণ করি, যা আগেও বহুবার পরীক্ষিত- যেন আমরা পরীক্ষণ পদ্ধতিতে অভ্যস্থ হতে পারি, এবং কোন ভুল হচ্ছে কিনা বুঝতে পারি।

দ্বিতীয় ধাপের একটা অংশ অথবা আলাদা আরেকটা ধাপও চিন্তা করা যেতে পারে, আমাদের আহরিত ধারণার ভিত্তিতে একটা ফলাফল অনুমান করা। এখন কী হচ্ছে আমরা তো সেটা জানার জন্যই পরীক্ষা করছি, আগেই ফলাফল অনুমান করতে কেন বলা হচ্ছে? ঠিক এই উদাহরণে শুধু তাপ উৎপাদিত বা শোষিত হবে এটা অনুমান করা একদম আবশ্যক না। তবে অনুমান থাকলে আমরা পরীক্ষাশেষে যাচাই করতে পারবো যে আমরা আশানুরূপ ফলাফল পেয়েছি কিনা। অথবা পূর্বের জ্ঞান অনুযায়ী যা হওয়ার কথা তা থেকে ব্যতিক্রম কিছু হচ্ছে কিনা।

অন্যদিকে অনেক পরীক্ষণে আমরা ঠিক কীভাবে পরীক্ষাপদ্ধতি সাজাবো বা কী কী নিরাপত্তা ব্যবস্থা দরকার হবে তা ঠিক রাখার জন্য পূর্ব অনুমান প্রয়োজন। যেমন আমরা যদি অনুমান করি একটা বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণ বা ক্ষতিকর পদার্থ উৎপাদন হতে পারে, তখন সেরকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে হবে। আবার আমরা যদি ঠিক না জানি কীধরণের পরিবর্তন আসবে, সেক্ষেত্রে তাপ, রং, pH প্রভৃতি পরিবর্তন শনাক্ত করার জন্য আলাদা আলাদা যন্ত্র প্রয়োজন হতে পারে, এজন্য পরীক্ষণ ব্যবস্থা সাজাতে আমাদের পূর্ব অনুমান সাহায্য করবে।

তারপর আমরা যখন মোটামুটি একটা ধারণা পাবো আমাদের কী করতে হবে, তখন সে অনুযায়ী আমাদের দরকারী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে। সেই সাথে পরীক্ষণ কীভাবে চালাবো এই কার্যপ্রণালী ঠিক করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে দরকার হবে বিকার (এক ধরণের কাঁচের পাত্র), পানি, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, গ্লাস রড (কাঁচের তৈরি রড যা রাসায়নিক পদার্থ মেশাতে ব্যবহার হয়), থার্মোমিটার এবং ব্যালেন্স (নিক্তি)। কার্যপদ্ধতি হবে বিকারে পানি নিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা মেপে নেয়া। এরপর ব্যালেন্স দিয়ে অল্প অল্প নির্দিষ্ট পরিমাণ করে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মেপে নিয়ে যোগ করে গ্লাস রড দিয়ে মিশিয়ে প্রতিবার তাপমাত্রা মেপে নিব।

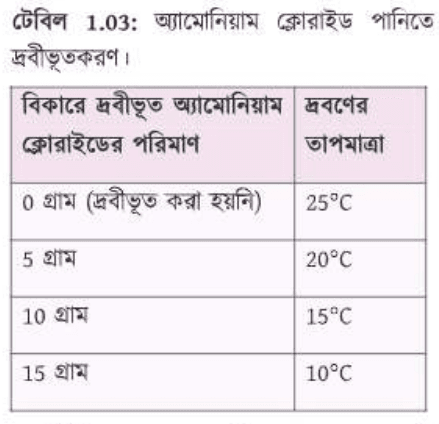

এরপর আমরা পরীক্ষণে আসতে পারি। আমরা প্রথমে বিকারে 250 মি.লি. পানি নিয়ে তাপমাত্রা মেপে নিব। এরপর 5 গ্রাম করে তিনবার অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে নিব এবং প্রতিবারের তাপমাত্রা মেপে রাখবো। প্রাপ্ত তাপমাত্রাগুলো আমরা একটা ছকে সংগ্রহ করে রাখবো। পাঠ্যবইয়ে এরকম একটি ছক উদাহরণ হিসেবে দেয়া হয়েছে-

ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখছি যে যত বেশি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড মেশানো হয়েছে দ্রবণের তাপমাত্রা তত কমেছে। অর্থাৎ তাপমাত্রা শোষিত হচ্ছে।

তাহলে এখন ফলাফল নির্ণয়ের পালা। আমরা ফলাফল পেয়েছি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডকে পানিতে দ্রবীভূত করলে তাপমাত্রা শোষিত হয়। তারপর আমরা পর্যালোচনা করে দেখবো আমাদের পুরো পরীক্ষণ ও ফলাফল আশানুরূপভাবে হয়েছে কিনা, কোন ত্রুটি থেকে গেছে কিনা, নতুন কিছু পরীক্ষণে উঠে এসেছে কিনা প্রভৃতি।