- বিজ্ঞান ও এর প্রয়োগক্ষেত্র এবং শাখাবিন্যাস

- প্রথম অধ্যায় (ভৌত রাশি ও পরিমাপ) – রাশি, একক ও মাত্রা

আসসালামু আলাইকুম। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত আমরা একটি বিজ্ঞান বই পড়েছি। নবম-দশম শ্রেণি থেকে বিজ্ঞান বিভাগে আমাদের তিনটি বিজ্ঞান বই রয়েছে- পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও রসায়ন। কোন বিষয় পড়ার আগে সে বিষয় নিয়ে একটি সাধারণ ধারণা থাকা প্রয়োজন। এই অংশে আমরা বিজ্ঞান ও সংশ্লিষ্ট কিছু সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করব।

বিজ্ঞান কী?

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। ইংরেজি Science শব্দটা এসেছে ল্যাটিন শব্দ Scientia থেকে, যার অর্থ জ্ঞান। এখন যেকোন ধরণের জ্ঞানকেই বিজ্ঞান বলা যাবে না। উদাহরণ দিই, বাংলাদেশের রাজধানীর নাম ঢাকা এটা এক ধরণের জ্ঞান হলেও একে বিজ্ঞান বলা হবে না।

তাহলে ঠিক কখন কোনকিছুকে বিজ্ঞান বলা হবে? বিজ্ঞান কিংবা প্রায় যেকোন কিছুকেই সর্বজনস্বীকৃত সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাতে আনা কঠিন। কেননা দিন ও রাতের মধ্যে যেমন সন্ধ্যা আছে, সেরকম কিছু জায়গা মাঝখানে থেকে যায়। এবং বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও আমরা দেখবো এখনকার মত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পর্যন্ত বিজ্ঞান এসেছে অনেক পরে।

তারপরও কোন বিষয়ে ধারণার জন্য এবং বিভ্রান্ত করার সুযোগ না রাখার জন্য জানা প্রয়োজন সে বিষয়টা মূলত কী নির্দেশ করে। সে দিক থেকে একটা সাধারণ ধারণা দেয়ার জন্য বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এভাবে দেয়া যায়, বিজ্ঞান হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানার নিয়মতান্ত্রিক প্রচেষ্টা।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

আমাদের পূর্বে দেয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী কোন জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যাবে যখন সেটা একটা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে অর্জিত হবে। এই নিয়মতান্ত্রিক উপায়কে বলা যায় বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ধাপে দেখানো যেতে পারে-

১. প্রশ্ন/সমস্যা নির্বাচন

২. বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ

৩. সম্ভাব্য ফলাফল অনুমান

৪. পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের পরিকল্পনা এবং উপাত্ত সংগ্রহের উপকরণ তৈরি

৫. পর্যবেক্ষণ ও উপাত্ত সংগ্রহ

৬. প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭. সম্ভাব্য ফলাফল গ্রহণ বা বর্জন

৮. ফল প্রকাশ

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য যে এভাবে পরপর ধাপগুলো হুবহু অনুসরণ করতে হবে বা করা হয় এমন না। তবে এটা পুরো বিষয়টার একটা সামগ্রিক চিত্র দেয় বা একটা সাধারণ ধারণা দেয়। আমরা একটা সমস্যা নিয়ে কাজ করি, সে বিষয়ে যা যা তথ্য আছে তার ভিত্তিতে একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা অনুমান করি, এরপর পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করে দেখি আমাদের অনুমান সঠিক কিনা।

এখানে একটা বিষয় দেখো, বৈজ্ঞানিক গবেষণা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সেই গ্রিক সভ্যতায় ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপিত হওয়ার পর ধাপে ধাপে আজকে পর্যন্ত আমরা এসেছি। তাই আমরা যখন গবেষণা করি, তার একটা ধাপ হলো বিদ্যমান তথ্য সংগ্রহ, যেন আমরা সে বিষয়গুলো কাজে লাগাতে পারি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ হলো পরীক্ষণের পুনরাবৃত্তি করা। কেননা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ বা বিশ্লেষণ যেকোন পর্যায়ে বিভিন্ন ধরণের সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্য যদি ভিন্ন ভিন্ন জন পরীক্ষণগুলো পুনরাবৃত্তি করে, তবে আরো ভালোভাবে যাচাইয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্র

বিজ্ঞানের মূল উৎস হলো মানুষের অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতুহল, নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশা কিংবা কখনো অমরত্ব বা অসম্ভবকে পাওয়ার লোভ। মানুষের কল্পনার পরিধি বিস্তৃত। কিন্তু বাধাহীন কল্পনা অনেকসময়ই বাস্তব সত্যের কাছে নিয়ে না যেয়ে উদ্ভট সব ধারণার দিকে নিয়ে যেতে পারে। যেমন পৃথিবী আছে মস্ত কোন প্রাণীর পিঠের ওপর, ওটা নড়াচড়া করলে ভূমিকম্প হয়- এরকম সব চিন্তায় কৌতুহল মেটানোর চেষ্টা করেছে মানুষ।

বিজ্ঞান মানুষের কৌতুহলী অনুসন্ধানকে নিয়মের অধীনে নিয়ে আসে। প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার চেষ্টা করে। সেই নিয়মের সাহায্যে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনাকে জানার চেষ্টা করে। সবকিছু কেন নিচের দিকে পড়ছে? নিউটন এভাবে উত্তর দিলেন, পৃথিবীসহ সবকিছু সবকিছুকে নিজের দিকে টানছে। আইনস্টাইন অন্যভাবে উত্তর দিলেন, ভর স্থান-সময়ে বক্রতার সৃষ্টি করে, যার ফলে বস্তুর গতিপথ এরকম হয়। দুটো ক্ষেত্রেই আমরা প্রকৃতির নিয়মকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি।

এই বিষয়টা বিজ্ঞানের প্রয়োগক্ষেত্রের একটা ধারণা আমাদের দেয়। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমরা প্রকৃতির নিয়মগুলো জানার চেষ্টা করতে পারি। প্রকৃতি বলতে অবশ্য সেই অর্থে শুধু প্রকৃতি না- মানবসমাজ, ইতিহাস, অর্থনীতিসহ বিস্তৃত ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আছে। তবে এগুলো তো প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন না, তাই না? যাইহোক, বিজ্ঞানের সীমারেখা বলা যায় আমাদের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের সীমা পর্যন্ত।

যত দিন যাচ্ছে বিজ্ঞানীরা প্রকৃতিকে আরো মৌলিকভাবে বোঝার চেষ্টা করছেন। আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার পেছনে মৌলিকভাবে প্রকৃতির একই রহস্য লুকিয়ে আছে কিনা তা জানার চেষ্টা করছেন। যেমন একশন প্রিন্সিপল সাম্প্রতিক সময়ের খুবই ফ্যাসিনেটিং একটা ধারণা, যা বলে যে প্রকৃতিতে সবকিছু সেভাবে হয় যেন সবচেয়ে কম একশন প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমরা যদি প্রশ্ন করি যে প্রকৃতির সবচেয়ে মৌলিক নীতিগুলো এমনই কেন হলো অথবা কীভাবে আসলো, এই প্রশ্নের উত্তর আমরা বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে অনুসন্ধান করতে পারবো না, কেননা পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এর উত্তর খোঁজা সম্ভব না।

একইভাবে ভালো-খারাপ, নীতি-নৈতিকতার যে ধারণা আছে, এটা বিজ্ঞানের আওতাভুক্ত নয়। যেমন চুরি করা কেন খারাপ- এই প্রশ্নের উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারবে না। এটা আসলে আমাদের মধ্যে থাকা ভালো-খারাপের ধারণা থেকে, যা আমাদের অন্তর্নিহিত বোধশক্তি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। এই বিষয়গুলো যদি বিজ্ঞান দিয়ে পুনঃস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়, তবে অনিবার্যভাবেই তা নৈতিক শূন্যতার জন্ম দেয়।

বর্তমান সময়ে অনেক মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে বিজ্ঞানের ছদ্মবেশ নেয়া হয় বা বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞান এটার পক্ষে বলছে। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম প্রশ্ন এটা হওয়া উচিৎ না যে বিজ্ঞান আসলেই তা বলছে কিনা, বরং আমাদের প্রথম প্রশ্ন হবে বিজ্ঞানের অদৌ এখানে কিছু বলার আছে কিনা।

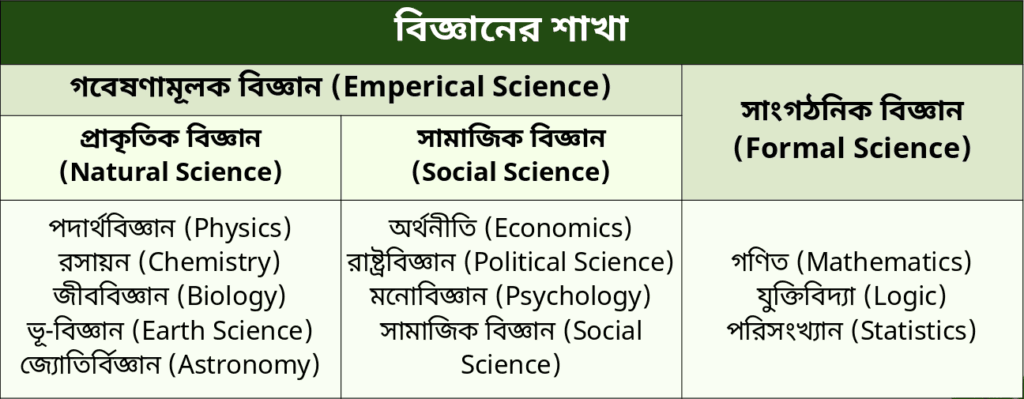

বিজ্ঞানের শাখাবিন্যাস

মানুষের প্রকৃতিকে জানার কৌতুহল ক্রমশ আমাদের আজকের বিজ্ঞান পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। সময়ের সাথে বিজ্ঞানচর্চার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে, এবং চর্চার সুবিধার্থে আমরা বিভিন্ন শাখায় বিন্যস্ত করে নিয়েছি। উইকিপিডিয়া অনুসারে বিজ্ঞানের শাখাগুলোর একটি তালিকা এখানে দেয়া হলো।

গবেষণামূলক বিজ্ঞান গবেষণা ও যুক্তিপ্রয়োগনির্ভর। এর মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞান। সামাজিক বিজ্ঞান মানব আচরণ ও সমাজ নিয়ে কাজ করে। এর মধ্যে পড়ে অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান প্রভৃতি। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কাজ করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী নিয়ে। এর মধ্যে আছে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি।

কখনো কখনো গণিত, যুক্তিবিদ্যা ও পরিসংখ্যানের মত শাখাগুলোকে সাংগঠনিক বিজ্ঞান হিসেবে বিজ্ঞানের অধীনে রাখা হয়। যদিও আমাদের আগের দেয়া সংজ্ঞায় স্ট্রিক্টলি আসবে না এই শাখাগুলো, তবে বিজ্ঞানচর্চার ভাষা ও উপকরণ হিসেবে বিজ্ঞান থেকে এরা অবিচ্ছেদ্য।

মনে রাখতে হবে প্রকৃতিতে বিভিন্ন শাখার এরকম সূক্ষ্ম বিভাজন থাকে না। বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের ইতিহাসেও সাম্প্রতিক সময়ের আগে শাখাগুলো এরকমভাবে আলাদা করা মুশকিল হবে। স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচনা তাই অন্যান্য শাখার সাথে আন্তঃনির্ভরশীল হয়ে থাকে এবং এজন্য একাধিক শাখার সমন্বয়ে বিভিন্ন আন্তঃবিভাগীয় শাখা গড়ে ওঠে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের শাখাবিন্যাস

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে দুটো শাখায় ভাগ করা যেতে পারে- ভৌত বিজ্ঞান (Physical Science) ও জৈবিক বিজ্ঞান (Biological Science)।

জীব ও জীবন নিয়ে আলোচনার বিজ্ঞানই জীববিজ্ঞান (Biology)। প্রসঙ্গত, জৈবিক বিজ্ঞান বা Biological Science কথাটা আরেকটু বিস্তৃত অর্থ প্রকাশ করে, যেখানে জীববিজ্ঞান ছাড়াও জীবরসায়ন, জীবপদার্থবিদ্যাসহ বিভিন্ন আন্তঃবিভাগীয় শাখাগুলোও অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে ভৌত শব্দটা এখানে জড়জগৎ অর্থ প্রকাশ করে। অর্থাৎ যাদের জীবন নেই তাদের সম্পর্কিত বিজ্ঞান হলো ভৌত বিজ্ঞান। পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নকে সাধারণভাবে ভৌত বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

পদার্থবিজ্ঞানে পদার্থ ও শক্তি এবং এদের অন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়। পদার্থের বৈশিষ্ট্য (ভর, আয়তন, স্থিতিস্থাপকতা প্রভৃতি), গতি, বল, শক্তি এরকম ব্যাপারগুলো পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্ব পায়।

অন্যদিকে রসায়নে পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম, উপাদান, অভ্যন্তরীণ গঠন এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণভাবে পারস্পরিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া এরকম বিষয়গুলোর আলোচনা হয়ে থাকে। রাসায়নিক ধর্মের মধ্যে আছে গলনাঙ্ক, স্ফূটনাঙ্ক, রাসায়নিক সক্রিয়তা প্রভৃতি।

পূর্ববর্তী শ্রেণিগুলোতেও আমরা বিজ্ঞান বইয়ে যে বিষয়গুলো পড়েছি সেগুলো অধ্যায়ভেদে পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান এই বিভাগগুলোর মধ্যেই পড়বে।

এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানে প্রায় সবক্ষেত্রেই আমরা গুণগত (Qualitative) আলোচনা দেখেছি, অর্থাৎ বিভিন্ন বিবরণ, কী, কেমন, কেন এই বিষয়গুলো। নবম-দশম শ্রেণিতে জীববিজ্ঞানে আমরা মোটামুটি তেমনটাই দেখবো। তবে পদার্থবিজ্ঞান পরিমাণগত (Quantitative) আলোচনা তুলনামূলক বেশি থাকবে, অর্থাৎ পরিমাপ, গাণিতিক প্রকাশ, পারস্পরিক আনুপাতিক সম্পর্ক। রসায়নে গুণগত ও পরিমাণগত দু’ধরণের আলোচনাই থাকবে।

একারণে নবম-দশম শ্রেণির প্রেক্ষিতে জীববিজ্ঞানে জানার বিষয় বেশি থাকলেও রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানে বোঝা এবং চর্চার বিষয় বেশি থাকবে।